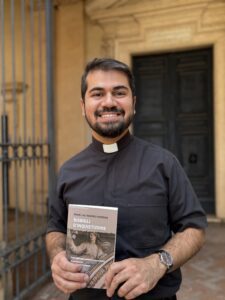

Con Bisbigli d’inquietudine – Antropologia poetica e vocazione (Tau Editrice, collana Logos), Reniel Alí Ramírez Herrera, sacerdote e poeta venezuelano, invita il lettore a un viaggio interiore dove la parola diventa spazio di ascolto, riflessione e incontro. Il libro si articola in due parti: un saggio che esplora il legame tra poesia e vocazione, e una raccolta di quaranta testi che danno voce alle molte forme dell’inquietudine. In questa conversazione, l’autore ci guida dentro le radici del suo pensiero poetico, tra fede, ricerca e silenzio.

Con Bisbigli d’inquietudine – Antropologia poetica e vocazione (Tau Editrice, collana Logos), Reniel Alí Ramírez Herrera, sacerdote e poeta venezuelano, invita il lettore a un viaggio interiore dove la parola diventa spazio di ascolto, riflessione e incontro. Il libro si articola in due parti: un saggio che esplora il legame tra poesia e vocazione, e una raccolta di quaranta testi che danno voce alle molte forme dell’inquietudine. In questa conversazione, l’autore ci guida dentro le radici del suo pensiero poetico, tra fede, ricerca e silenzio.

“Bisbigli d’inquietudine” unisce saggio e poesia in un dialogo costante. Come è nata l’idea di costruire un libro che tenesse insieme riflessione e lirica, pensiero e voce interiore?

È nata dal bisogno di riflettere sull’inquietudine come esperienza capace di portare luce sull’umano, di renderlo più trasparente a se stesso.

Il libro è il risultato di due sguardi che si cercano: da una parte, un saggio che tenta un dialogo onesto fra poesia e teologia; dall’altra, una raccolta poetica che traduce in carne e respiro quel medesimo itinerario.

Potrei dire che Bisbigli d’inquietudine è composto da due ritratti antropologici: uno più concettuale, l’altro più intimo, ma entrambi nati dallo stesso desiderio di comprendere l’uomo a partire dalle sue ferite e dalle sue domande.

In queste pagine ho voluto intrecciare due dimensioni — la parola che pensa e la parola che si lascia ferire — perché credo che la teologia abbia bisogno della poesia per non irrigidirsi, e la poesia della teologia per non disperdersi.

Nel sottotitolo parli di “antropologia poetica e vocazione”. Cosa significa per te che la poesia possa diventare un luogo di scoperta della vocazione umana e spirituale?

Ogni vocazione, prima di essere risposta, è domanda. E la poesia è il luogo dove la domanda viene custodita. Quando parlo di “antropologia poetica”, intendo un modo di guardare l’uomo che non riduca la sua verità a categorie psicologiche o morali, ma che lo percepisca come parola in divenire. L’uomo è un testo aperto, continuamente riscritto dal mistero che lo abita.

Scrivere e credere, allora, diventano due movimenti dello stesso respiro: entrambi nascono da un ascolto, da un lasciarsi chiamare.

In queste pagine ritorna spesso il tema dell’inquietudine. Che rapporto hai tu, personalmente, con essa? È una ferita, una spinta o un dono da custodire?

Per me, l’inquietudine è insieme ferita, spinta e dono.

È quella vibrazione segreta che impedisce alla fede di diventare ideologia e alla vita di farsi abitudine. A volte brucia, come una ferita che non si chiude, ma proprio per questo rimane viva: custodisce il respiro dell’attesa.

Credo che Dio parli spesso il linguaggio dell’inquietudine. Una lingua che sa di ricerca, di apertura, di stupore rinnovato. Un’inquietudine così non divide né disorienta: apre, predispone all’incontro, rende più vera la relazione, anche quella con Dio.

La figura di san Giovanni della Croce è un riferimento centrale. In che modo la sua esperienza mistica ha influenzato la tua scrittura poetica e la tua visione del mondo contemporaneo?

Senz’altro le immagini poetiche giovannee — la notte, la salita, la fiamma — conservano una forza semantica ed esistenziale straordinaria. Sono simboli che non si consumano, perché nascono dall’esperienza viva dell’anima in cammino.

In Giovanni della Croce il buio non è mai pura assenza: è spazio generativo, luogo dove la bellezza si lascia intravedere come bagliore nella ferita.

La sua mistica, profondamente poetica, continua a interpellare la vita e a richiamare l’umanità a una bellezza inedita, quella che si rivela proprio nel cuore dell’ombra più densa.

La sua parola attraversa i secoli perché parla di noi, delle nostre notti e delle nostre aurore.

Può esserci, oggi, un messaggio poetico più vivo, più attuale, più necessario di questo?

Sei sacerdote, docente e poeta: tre dimensioni che richiedono ascolto, disciplina e sensibilità. Come riesci a far convivere queste vocazioni senza che una prevalga sull’altra?

Non sempre ci riesco, ma quando penso a questo ideale equilibrio mi sento profondamente fortunato.

Nel lavoro accademico, per esempio, ho trovato uno spazio di sintesi personale, dove sacerdozio, poesia e vocazione possono dialogare senza escludersi. Gran parte della mia ricerca si concentra sull’accompagnamento formativo e sulla vita consacrata: lì la poesia è diventata per me uno spazio di ascolto privilegiato, un luogo silenzioso e protetto in cui imparare ad ascoltare Dio, me stesso e gli altri.

Non considero queste tre dimensioni come realtà parallele o separate, ma come parti integranti di ciò che sono, più che di ciò che faccio. Così mi ritrovo a pregare mentre scrivo; a proporre immagini mentre insegno, faccio omelie o semplicemente in dialogo con gli altri e a interpretare metafore mentre rifletto su concetti concreti…

In un’epoca dominata dal rumore e dalla velocità, quale ruolo può avere oggi la poesia? Pensi che possa ancora essere uno spazio di ricerca e di incontro tra credenti e non credenti?

Sì, e forse proprio oggi più che mai.

Viviamo tempi di frammenti, di parole gridate e spesso vuote. La poesia non compete con il rumore: lo attraversa, lo disarma. È uno spazio di resistenza gentile, dove l’uomo può tornare a respirare. Non appartiene a nessuna fede, ma le attraversa tutte, perché custodisce l’essenziale: il desiderio di senso.

Credo che là dove una parola diventa autentica — dove nasce dal cuore e non dal marketing — lì Dio si lascia intravedere, anche da chi non lo nomina. La poesia è un atto di fede nel linguaggio, e il linguaggio è il primo sacramento della presenza.

0 commenti