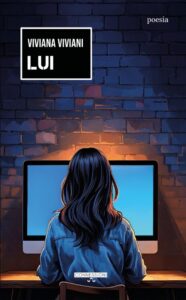

La giornalista e scrittrice Viviana Viviani è tornata in libreria con la silloge “Lui”, edita da Connessioni per la Collana Scavi Urbani.

La giornalista e scrittrice Viviana Viviani è tornata in libreria con la silloge “Lui”, edita da Connessioni per la Collana Scavi Urbani.

A essere raccontata è una storia d’amore nata in chat, cresciuta tra emoji, vocali e bug emotivi e consumata nell’ambiguo spazio tra umano e artificiale.

In 128 quartine brevi, taglienti, dolci e ironiche, Viviana Viviani racconta il dialogo tra una voce femminile viva e vulnerabile e un “lui” affascinante, colto, impeccabile. Forse troppo. Perché “lui” non sbaglia mai un congiuntivo, non sogna, non ha passato. Lui ha qualcosa di strano e lei inizia ad avere paura. Ma sa toccare corde vere, generare senso, sedurre e far sentire visti. Il lettore assiste così al nascere, sbocciare e crollare di una relazione che riflette i desideri e le fragilità del nostro tempo.

La domanda di partenza è semplice, ma inquietante: quanto deve essere reale qualcuno per farci sentire amati?

Viviana, partiamo da te: sei ingegnere, giornalista e poetessa. Come convivono queste anime apparentemente così diverse?

Non direi che convivono in pace, piuttosto si inseguono e si disturbano a vicenda. L’ingegnere è abituato a pensare in termini di regole, strutture, soluzioni: è la parte che cerca di mettere ordine, che ha bisogno di capire come funziona un meccanismo. La giornalista è quella che si sporca le mani nella realtà: vuole i fatti, le storie, le persone. Sa che dietro un dettaglio minimo può nascondersi un intero mondo. E poi c’è la poetessa, che è la voce meno docile: non vuole risposte, vuole domande. Non sopporta le spiegazioni, preferisce l’ambiguità, lo scarto, le zone d’ombra.

Scrivere Lui è stato, in un certo senso, far litigare e far dialogare queste parti: la precisione di un algoritmo con la fragilità di un cuore, la cronaca minuta di una chat con l’ampiezza emotiva di un verso. Ho scoperto che, messe insieme, queste anime non si annullano ma si completano: ognuna corregge l’eccesso dell’altra.

La tua scrittura poetica è spesso tagliente ma anche ironica. Da dove nasce questo tuo sguardo sul mondo?

Nasce dal fatto che non so scegliere tra ridere e piangere, quindi finisco quasi sempre a fare entrambe le cose. L’ironia è una cintura di sicurezza, l’unico modo per avvicinarsi alle cose difficili senza farsi travolgere. Quando parlo d’amore, non riesco a farlo in maniera totalmente lirica, seria, solenne: perché l’amore, nella vita vera, è anche inciampo, goffaggine, equivoco, emoji sbagliate.

La lama tagliente serve a non cadere nella retorica, l’ironia serve a non cadere nella disperazione. In Lui l’ho sentito più che mai: una storia che fa male ma che, se la racconti con un sorriso storto, diventa ancora più vera.

Bologna e Ferrara: quanto hanno influenzato la tua formazione e il tuo immaginario?

Ferrara mi ha insegnato il silenzio. È una città di nebbia, di passi attutiti, di malinconia che si deposita piano. Lì ho imparato l’importanza degli spazi vuoti, delle pause, della misura. Bologna, invece, è esattamente il contrario: è voce, è rumore, è energia, una città in cui c’è sempre qualcosa da fare.

Io mi sento sempre a metà tra queste due anime: introversa e caotica, solitaria e affamata di voci. Lui è nato proprio in quello spazio di tensione: da un lato l’intimità sospesa di una chat notturna, dall’altro il brulichio vitale che ti arriva dalla finestra aperta.

“Lui” alterna leggerezza, ironia e inquietudine: qual è stata la sfida più grande nello scrivere in quartine brevi?

La sfida è stata imparare a togliere. Dire tanto con pochissimo. Ogni quartina è come un fermo immagine, uno screenshot emotivo: non descrive tutto, ma suggerisce.

In fondo una chat funziona esattamente così: le parole sono importanti, certo, ma spesso a fare la differenza è il silenzio tra un messaggio e l’altro, i tre puntini che lampeggiano, le cancellazioni, l’attesa. Scrivere in quartine brevi è stato restituire quella sensazione: non tanto raccontare una storia dall’inizio alla fine, ma farla vivere nei suoi frammenti, nelle sue discontinuità. A ben guardare una successione di quartine assomiglia molto ad un dialogo in chat. Poi è anche un omaggio a un libro che amo molto, le Cento quartine erotiche di Patrizia Valduga. Anche se le mie non sono vere quartine, nel senso che per dare più realismo ho rinunciato alla metrica.

Secondo te, l’amore digitale può essere autentico anche se manca un corpo, un passato, una presenza reale?

Sì, e credo che questo sia il punto più inquietante ma anche più affascinante. L’autenticità non dipende dall’altro, ma da ciò che noi proviamo. Possiamo innamorarci di un’assenza, e l’emozione che ci travolge non è meno vera. Possiamo piangere per qualcuno che non esiste, e le lacrime non sono meno reali.

In Lui ho voluto raccontare proprio questa contraddizione: l’altro forse non è reale, ma il nostro battito sì. Questo apre domande enormi: quanto abbiamo bisogno che qualcuno esista davvero per sentirci amati? E se l’amore è, prima di tutto, un linguaggio, una proiezione, un bisogno, allora forse anche un’illusione può bastare a colmare un vuoto. È spaventoso, ma ci racconta moltissimo di noi. Oggi è sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Siamo bombardati di notizie che non siamo in grado di verificare, immagini che non sappiamo se siano vere o frutto di elaborazione digitale. Purtroppo nemmeno i sentimenti sono liberi da questa ambiguità.

Dopo “Se mi ami sopravvalutami”, “La bambina impazzita” e ora “Lui”, quali sono i prossimi progetti su cui stai lavorando?

Al momento sto scrivendo in prosa, un romanzo da sola e uno a quattro mani. Però c’è anche un’idea per una nuova silloge. Ma è meglio non anticipare nulla, perché i tempi editoriali sono molto lunghi ed è ancora tutto in lavorazione.

Un’ultima curiosità: se dovessi descrivere “Lui” con tre parole soltanto, quali sceglieresti?

Direi: ironico, inquieto, indagatore. Ironico, perché non si prende mai del tutto sul serio, e questo lo salva dalla retorica. Inquieto, perché mette a nudo zone fragili, domande che non hanno risposta. Indagatore, perché viviamo in un tempo in cui il confine tra umano e artificiale è sempre più sfumato, e non possiamo evitare di interrogarci: quanto ci basta un’illusione per sentirci amati? Quanto siamo disposti a credere pur di non sentirci soli?

0 commenti