Il sottotitolo del libro è “L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”, e mai aggettivo fu meno iperbolico. L’autore è nella cinquina del Campiello con un romanzo in forma di saggio biografico. Ma non siamo molto sicuri che la definizione sia corretta. Potrebbe trattarsi di un pamphlet letterario raccontato in prima persona, o magari di un’autobiografia sotto forma di pastiche letterario.

L’argomento è stuzzicante, ghiotto, sugoso. Vediamo.

Inventio

Il lettore comprende sin dalle prime pagine che il prologo sembra un po’ più lungo del previsto. Anzi, che forse tutto il libro non è altro un’enorme peculiarissima introduzione a un corso di letteratura russa. Non necessariamente all’opera omnia di Dostoevskij, quanto piuttosto a tutto l’ottocento russofono.

Certo, il pretesto narrativo è quello di seguire il canovaccio biografico dello scrittore più controverso di tutte le Russie (che, come ci informa il Nori, e gliene siamo grati, sarebbero tre: Ucraina, Bielorussia e Russia Russia).

Ma forse egli è ben consapevole del fatto che il romanziere del “Delitto e il Castigo”, oggi, complice un’iconografia un po’ oleografica, e una tranciante censura leninista, viene inteso, spesso, come un tipo polveroso, uno scrittore austero, un prosatore smodato, un sentimentalone facondo. Il che, intendiamoci, per certi versi non è del tutto falso.

Però, a pensarci bene, l’aggettivo “dostoevskijano” è entrato prepotentemente nel nostro lessico a designare quella strana mistura di orgoglio, struggimento, rigidità morale, estremismo emotivo, pertinace ottemperanza alle proprie idealità, pietismo trascendentale, il tutto condito con soverchie spruzzate di follia; anzi, follia come se piovesse.

Ed è probabilmente in questa direttrice che avrà voluto prodursi il nostro autore (il Nori, intendo) dando alle stampe una biografia non autorizzata del romanziere russo dai contorni decisamente fuori dall’ordinario (se non proprio fuori di testa; ma, sia inteso, l’attributo “foredecapo” in queste latitudini è un complimentone).

Questa è certamente la nota più caratteristica di tutto il libro: 286 pagine che sciabordano allegramente dilavando a dismisura tutto quanto incontrino sul percorso, come una valanga, una rivoluzione, un carnevale. E lungo l’alveo del Dostoevskij c’è sicuramente il suo affezionato collega Tolstoj, il contemporaneo Turgenev, il postumo Nabokov, ma soprattutto i suoi antesignani Gogol e Puskin.

Ecco, soprattutto Puskin, ritenuto il padre della lingua russa; questi, ci racconta il Nori, fu il primo letterato che abbia avuto l’idioma slavo come strumento dei propri pensieri elevati: è lui lo spartiacque letterario per comprendere questa temperie. Quando, ante Puskin, tutti gli intellettuali di Pietroburgo avevano sempre avuto il francese come lingua d’elezione, per i propri nobili e sublimi conversari.

Dopo Puskin, quindi, è nata la cultura russa in lingua russa; e stiamo parlando di una svolta occorsa intorno alle prime decadi del secolo decimonono. Praticamente l’altroieri; altro che medioevo (e pensare che c’è chi si adonta della scarsa longevità dell’italiano!)

Ebbene, il libro di Nori parte da qui; parte da Puskin per poi snodarsi attraverso il coevo Gogol, Turgenev, Lermontov, e quindi Dostoevskij, e poi Tolstoj, e Bulgakov e tutti gli altri.

E il paesaggio culturale descritto dal libro è avvicente, e talvolta stupefacente. Composto per lo più da aneddoti tratti dalle fonti più eterogenee. Dalla biografia degli autori, direttamente dai loro romanzi; dalle recensioni che i critici (o gli stessi autori) dedicavano alle opere altrui; dagli epistolari privati; dai diari; dai discorsi pubblici. E non solo.

Anche le esperienze private e dirette dell’interessato narratore contemporaneo: i suoi viaggi in Russia, i suoi corsi universitari, come studente e come docente di traduzione dal russo, i suoi ricordi di letture forse ricordate male (per sua stessa, onestissima, ammissione), e persino (e perché no, poi?), memorabilia delle proprie vicende familiari (intese come proprie dello stesso Nori, non del Dostoevskij): tutto fa ingrediente, ed eccipiente, per questa polenta siberiana gustosa come acqua fresca e dolce nel deserto (per non uscire dal toponimo petrarchesco, nel quale a breve entreremo).

Ma qual è davvero la cifra del dostoevskijanesimo? Cioè, dopo tante parole spese a raccontarci l’uomo, le sue azioni, le sue disavventure, i suoi passi, e suoi epigoni e i suoi antesignani, i suoi adulatori e i suoi detrattori; ci chiederemmo: cos’è che induce a chinarsi su cotanta opra?

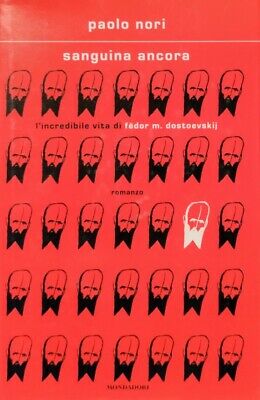

Insomma, perché mai dovrebbe sanguinare ancora, e così tanto, la lettura del nostro, al punto da riportare nel titolo e nel colore della copertina tale esplicita referenza ematica?

La domanda non paia peregrina, perché la tematica più difficile da esprimere, è spesso la prima a essere elusa.

Certo, il Nori non vuole avere pretese da accademico omniscente, e persino questo libro, come detto, lo scrive in prima persona. E non si sbilancia più di tanto nell’articolare un pensiero compiuto intorno alle ragioni per cui Dostoevskij sarebbe il principe dei romanzieri.

Diffonde qui e lì spunti, suggestioni, cenni, segni; ma non descrive concetti, non esprime gli asserti.

Però, ad un certo punto, quasi all’inizio, dà un indizio. Un piccolo gioco di specchi: un ricordo di Dostoevskij alla vista del proprio “inventore”: il critico Bielinskij. Questi, infatti, fu il primo a rendersi conto del talento dell’esordiente romanziere. Il primo a lanciarlo nell’empireo dei letterati di fama, grazie ad una sua encomiastica e felicissima recensione. A Bielinskij, forse, dobbiamo l’esistenza stessa di Dostoevskij come letterato (e peraltro, quest’ultimo gliene rese ampio omaggio in alcuni passaggi di “Umiliati e Offesi”, anche se Nori, chissà perchè, non ha voluto parlarne).

Insomma, cosa disse di Dostoevskij Bielinskij? Sarebbe stato interessante saperlo.

Però Nori, qui, ricorre a un espediente interessante: riporta quanto disse di Bielinskij Dostoevskij, riportando parole tratte dalla penna di quest’ultimo, mentre raccontava l’incontro avuto con il primo (quindi c’è D. che parla di B. che parla di D.; è come se D. parlasse sempre di sè per interposta persona.)

Insomma, secondo queste pagine, la grandezza del nostro fu la capacità di mostrare, nel proprio romanzo d’esordio (“Povera gente”) l’orrore, la tragedia, in modo inusitato.

Riporto: “lei ha toccato l’essenza stessa della questione, ha indicato subito la cosa più importante. Noi, giornalisti e critici, ragioniamo solo, cerchiamo di chiarirlo a parole, invece lei, un artista, con un tratto, di colpo, con un’immagine mostra la vera essenza, in modo che si possa toccare con mano, in modo che al lettore più irragionevole diventi all’improvviso tutto chiaro. Ecco il segreto dell’arte, ecco la verità dell’arte”.

È questo quanto possiamo sapere, per viva espressione del suo autore, della grandezza del suo animo estetico. Non ragionare: mostrare il concetto con un’immagine (il ragionamento non è che la ventesima parte dell’animo umano, dirà poi in un altro libro). Un chiaro caso da ipertrofia dell’emisfero destro.

Sarà la cifra del romanziere, il cui acme verrà toccato nelle “Memorie del sottosuolo” (eccolo), ma la cui poetica è presente, più o meno carsicamente, in tutta sua la produzione.

Dispositio

Attraverso tutte queste spigolature, Nori percorre le tappe della rocambolesca vita di Dostoevskij, uomo la cui vita non pare affatto indegna di una trama romanzesca, anzi, le cui biografia sembra tratta pari pari da quella di uno dei suoi tanti straordinari personaggi.

Per questa ragione, qui, mi guarderò bene dal proporne una sinossi.

Interessante tornare sul titolo: sanguina ancora.

La lettura dei libri del romanziere pietroburghese provoca ferite che non si rimarginano mai, neanche a distanza di tempo, ci informa il Nori. E sono ferite nell’animo, nello spirito, e forse anche un po’ nella testa. È difficile restare se stessi dopo una passeggiata con lui lungo la prospettiva Nevskij.

Certo, il lettore più avveduto capisce subito che forse qualche lacuna c’è; e qualche approssimazione filologica appare inevitabile (parliamo di un romanzo, pur sempre), e che si tratta di omissioni spesso deliberate, quanto inspiegabili.

Lo stesso titolo, infatti, sembra una reminiscenza petrarchesca: con ampia perifrasi l’autore ne tenta una parafrasi, e gira intorno alla metafora trovata senza citarne il fonte: dopo tanti anni di distanza quella ferita continua a sanguinare, come dire “piaga per allentar d’arco non sana”.

Qualche perplessità, però, qui e lì, sorge.

Per esempio: non è chiaro perché venga riportato quasi per intero il contenuto di un capitolo del “Candido” di Leonardo Sciascia (il godibile apologo di Fomà Fomic), citando l’episodio e il nome del protagonista, ma senza mentovare il narratore siciliano, producendosi in una sua lunghissima apostrofe (era un omaggio, o un dileggio?).

Non è ben chiaro perché all’ampia, e ricca, silloge di testimonianze letterarie non sia stata acclusa quella di Kundera, e specialmente la spietata critica al diffuso sentimentalismo presente nell’Idiota (è perchè si tratta del testo preferito dal Nori?).

Così come non ho compreso perché non si spendano parole per due racconti celebri: “Le notti bianche” e l’”Eterno Marito”. Eppure, di notti bianche (vere, e non narrative) l’autore parla a lungo. Mentre della frase forse più icastica della poetica del nostro v’è un’inusitata omissione: un grande pensiero può non nascere da un grande ragionamento, ma da un grande sentimento (apoftegma presente, appunto, nel secondo dei due racconti obliati).

Eppoi, infine, perché Nori preferisce la parola “polivocità” a “polifonia”, come riportano quasi tutte le traduzioni di Bachtin (critico cui si deve il copyright dell’intuizione), e di Kundera?

Però, ci sta. Dai.

Non è un trattato di storiografia, né di critica filologica. È un racconto; nel quale l’autore, col pretesto di parlar d’altro, parla in realtà sempre di sé. Come in ogni racconto.

Elocutio

Signori, siamo alle soglie. L’abbiamo tirata lunga, ma il libro meritava. È stata una piacevole compagna di viaggi, la prosa del Nori, così fuori da ogni canone di ragionevolezza stilistica.

Anzi, talvolta, sembrava un libro scritto direttamente in dialetto emiliano; pare di ascoltare le esse e le zeta sibilanti, le classiche ridondanze pseudo epiforiche, gli intercalari canzonatori e tronchi tipici di quel dialetto.

Del resto, il nostro è traduttore dal russo, lingua che, invece, ci viene detto, non conosce i dialetti (ma davvero? Può essere? Una nazione grande quanto un continente, con decine di fusi orari, e nessuno che abbia un’alternativa a “Calasciò”?)

Il linguaggio del libro sembra quella di un autore che traducendo da una lingua estera abbia dimenticato di trasferirla in italiano.

Leggere, per credere, il paragrafo dedicato a “L’Adolescente”.

Esempio: “forse è per quello che io, l’Adolescente, sarò io, eh?, ma io non ci ho mai trovato un verso. È un romanzo che fin dall’inizio, si fa una fatica, non sembra scritto da quello che ha scritto, in stecca, Il Villaggio di Stpancikovo, Memorie del sottosuolo, Il giocatore (….) una confusione, un’agitazione, io non ci ho capito niente, nell’Adolescente, che, non lo metto in dubbio, sarò io, ma secondo me era lui, che era tropo sereno; e non va bene, scrivere se sei sereno. Sei sereno? Vai a fare un giro. Vai a fare una passeggiata. Vai al mercato, dai tuoi bottegai, ma scrivere, devi star male, per scrivere, se stai bene ti vengon fuori delle cose che, oh, sarò io, eh?, ma io non ci capisco niente, nell’Adolescente”.

Amen.

Ecco, quello che forse si gradisce meno, è il continuo, ossessivo, mieloso intercalare autoreferenziale dell’autore (del Nori, s’intende). È vero che la personalizzazione, talvolta, attraverso inserti aneddotici, può aiutare la fruizione. Ma alla lunga ti fa avere l’idea di aver sbagliato libro, e di non essere proprio certo che l’argomento trattato sia proprio inerente all’autore che immaginavi (al Dostoevskij, in questo caso).

Insomma, l’io narrante sembra spesso troppo ingombrante, e debordante, e esondante. Sappiamo che ha avuto una relazione more uxorio con una donna che chiama Togliatti, da cui ha avuto una figlia chiamata Battaglia. Però sappiamo anche che la loro relazione si è interrotta, ma che alla fine sono riusciti a rimanere in buoni rapporti, forse addirittura a tornare insieme. E sappiamo tutte queste cose perchè il Nori ci ha tenuto a tenerci costantemente informati dell’evoluzione del proprio rapporto di coppia, paragrafo dopo paragrafo. Così come c’ha resi edotti, e a fondo, sul proprio percorso di crescita professionale e umana verso l’apprendimento e poi l’insegnamento della lingua russa. E c’ha tenuto, inoltre, a farci capire che lui, il Nori, nonostante tutta questa diffusa russofonia è rimasto sempre un fedele parmigiano, idiosincraticamente affezionato al proprio idioma.

L’abbiamo capito; abbiamo capito questo e tanto altro di lui.

C’ha fatto piacere.

Ma forse non era indispensabile saperlo.

P.S. Che fissa! Leggendo ho notato due refusi, sfuggiti evidentemente agli agguerritissimi correttori della Mondadori. Non posso evitare di citarli

Il primo, a pag. 187: non era certamente il 1964, ma il 1864 l’anno di pubblicazione di “Memorie del sottosuolo”. Ma questa è una svista, ben compensata dalla divertente esegesi dell’incipit del romanzo in lingua madre, e sugli aulentissimi giochi fonetici che aveva l’originale, necessariamente intraducibili in italiano, e che con perizia estrema, il nostro traduttore ha scorto e reso.

Il secondo a pag. 235, una deviazione grammaticale. Può sembrare niente, ma c’è scritto: “non posso fermarmi molto giorni”

Dico, se vincesse il Campiello diventerebbe una forma d’uso attestata. Farebbe giurisprudenza. Che vogliamo fare? Diamo un aumento ai nostri correttori di bozze, o ci toccherà modificare i dizionari, e forse anche in qualche grammatica. E sarebbe un bel busillis.

0 commenti