Qual è la vostra opinione su Emanuele Severino, il filosofo forse più controverso, e noto, del nostro secondo dopoguerra?

In occasione dell’anniversario della sua morte, occorsa il 17 febbraio 2020, è stata pubblicata una raccolta di saggi, in forma di articoli, scritti da Severino sul Corriere della Sera nell’arco di quasi quarant’anni. E questa breve antologia offriva un’occasione – ghiotta – per avere un’idea della filosofia, spesso ritenuta difficile, di questo pensatore.

Il vostro pingue recensore non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di render più cospicua la propria intestina curiosità intorno a questo teoreta – ad egli oscuro (in) quanto ignoto – la cui filosofia, però, forse non è poi tanto difficile da comprendere, quanto amara da accettare.

Ma quivi convien lasciare ogni sospetto, e conviene anche avvisare a casa che avete da fare.

Ce di tutto, e ce n’è per tutti.

L’uomo è ritenuto da molti un’icona della follia (per aver sottolineato la follia dell’occidente: in luogo della decantata razionalità), oppure un bardo dell’ateismo filosofico (per aver affermato a proposito della “morte di dio”: era un principio implicitamente contenuto nella stessa dottrina cristiana), o ancora, è stato anche bollato come un retrivo parmenideo (per aver richiamato Parmenide in un saggio, diventato celebre: ma con l’auspicio di superare, e non di sposare, le tesi dell’eleate).

Insomma, il nostro è stato soprattutto un’icona del fraintendimento ermeneutico.

Diceva pazzi, e tutti capivano palazzi (e, credo, che la cosa non avvenisse solo con la parola “pazzi”).

Insomma, per questa silloge, Il dito e la luna è un titolo azzeccato quant’altri mai (e, forse, anche molto più elegante rispetto ad alternative sinonimiche come, appunto, “Pazzi per palazzi”, oppure “Assi per figure”, o magari “Pensavo fosse un calesse invece era un amore”).

…vedrai le genti dolorose, che hanno perduto il ben dell’intelletto!

E quindi, mi sono detto: vuoi vedere che lo descrivono come noioso, polveroso, nauseoso e invece finisce pure che è divertente?

Non sarebbe la prima volta.

Ebbene, vi rispondo così: a questo punto la mia recensione assumerebbe le sembianze di un carteggio epistolare, di questo tipo:

Carissimi amico,

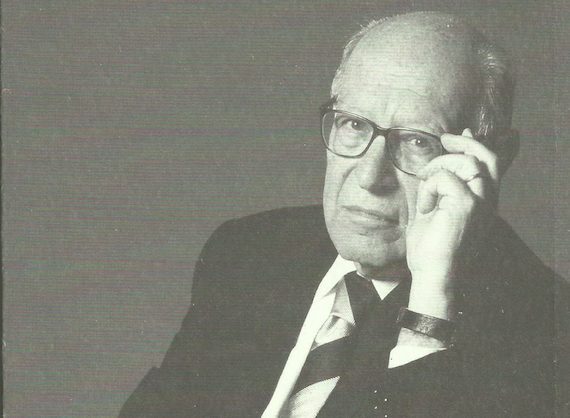

ti voglio raccontare di una persona che ho conosciuto nei giorni scorsi. È uno scrittore, e nel tempo libero insegna all’università. Però, ogni tanto lo cacciano. Sì, lo trovano troppo ingombrante, e lo mandano via. Addirittura gli hanno fatto un processo al Sant’Uffizio, pare dietro sua espressa richiesta, ci pensi? Che matto. E lo hanno bollato come eretico. O come ateo. O insomma come uno che non può insegnare all’Università Cattolica. Persona singolare, vero? Insomma, come lo vuoi chiamare uno che chiede di essere processato dal Sant’Uffizio, e senza neanche un rogo! Sai che ho sempre avuto un certo diletto per riti, processi, streghe, eretici, maledizioni e strali. Ad ogni modo, si chiama Emanuele. Non ti far condizionare dalla foto presente sulla quarta di copertina, dove sta lì tutto austero a toccarsi gli occhiali. Fa un po’ come i culturisti, che si fanno ritrarre mentre si accarezzano i muscoli. Che poi, gli occhiali sono una simbologia della mascolinità. Non lo sapevi? Certo, lo so…E invece, a sentirlo parlare, il cuore ti si empie di dolcezza, la sua dizione ha una morbidezza che quasi non sembra lombarda, le curve delle sue vocali ricordano l’effetto di un barca a remi che attraversi in una giornata di tramontana quel ramo sul lago di Como che tende a mezzogiorno. Leggendo le sue parole, mi è apparsa tutt’altra persona: ironico ma non sarcastico, schietto ma non crudele, coraggioso ma non compiaciuto, anarchico ma non sentimentale. Dici che mi sto innamorando di lui? Ma no…Dopo il primo libro? Dopo avergli aperto le pagine per una sola volta? Senza avergli dato neanche una ripassata? Ma non mi far ridere. Impossibile. Certo, mentre mi facevo blandire dai suoi pensieri lo trovavo forse un po’ rigido per i miei gusti, il suo eretismo lo trovavo un po’ troppo razionale, un po’ severo. Dai adesso, non farmi battute sul cognome, solo perché ho detto che è un po’ severo, non è che…

Ma che ci vuoi fare, è pur sempre un filosofo, mica un mistico, o un poeta, o un romanziere, o un musico. Anzi, no, un musico sì. Da giovane aveva composto opere sinfoniche. Ma pensa te. Ed era anche esperto di matematica. E pensa anche che Heidegger avrebbe pronunciato encomi sui suoi scritti. Non su tutti i suoi scritti, però. In particolare Heidegger avrebbe letto le sue note a margine dei libri di Heidegger e avrebbe detto: “però, mica male queste note su Heidegger, finalmente ci capisco qualcosa. Forse ho capito che qualcuno ha capito cosa avevo capito.” Ti giuro, è così. Hanno trovato i diari del tedesco nei quali commentava compiaciuto i commenti ai propri commentari a Nietzsche. Ti è venuto un po’ di mal di testa? È come se Gesù rileggesse il Vangelo e dicesse: però, quel Matteo, chi l’avrebbe detto? il frutto non cade lontano dall’albero…”

E quindi, dopo aver consumato e superato il mio complesso, sono stato preso da una strana forma di gelosia. Ma lo sai che su internet c’è un mondo su di lui? Su Severino, dico (non su Matteo, che forse non è mai esistito). Interventi, lezioni, interviste, presenze televisive; e sono video pubblicati soprattutto da suoi ex studenti con i quali non vorrei avere niente a che fare: potrebbero anche uccidermi se sapessero che ho saputo quello che sanno. Sai, forse, invece di leggere la mia recensione converrebbe ascoltare su you tube come Severino spiega in soli sette minuti l’idea di Eterno ritorno di Nietzsche. Io l’ho visto; c’era lui seduto che parlava di se stesso seduto che parlava di se stesso che seduto parlava…sto scherzando, scemo! Parlava anche d’altro.

Addio, non ho nient’altro da dirti qui, ti auguro le migliori cose, prima che questa lettera ritorni ad essere una recensione.

Capisco che potrà sembrare strano, ma provare a fare una silloge di questa silloge sembra quasi un’impresa possibile, se non addirittura probabile, dopo averne letto questi articoli.

Potenza della stampa.

Il libro: “Il dito e la luna. Riflessioni su filosofia, fede e politica” di Emanuele Severino – Corriere della Sera

La filosofia, e papà Parmenide.

E quindi diciamo qualcosa sul suo metodo.

E diciamo anche così: dal suo punto di vista, la filosofia è più che altro un atto di onestà intellettuale. Non ci prendiamo tanto in giro, le cose nel mondo vanno veramente così come diceva lui, è inutile fingere che siano come volevamo che fossero.

Qual è il rapporto dell’Occidente con la natura?

Il suo rapporto con il mondo, con le cose, con quanto accadeva fuori tra la terra, il mare e il cielo?

Ebbene, secondo Severino, in origine l’uomo ha cercato di dare agli eventi fisici una spiegazione di natura mitica. C’era qualche dio, o qualche entità eterna che ne condizionava la nascita e ne dettava le regole. Questo poneva l’uomo in una condizione di soggezione nei confronti della realtà, e nell’impossibilità di modificare gli elementi della natura.

Ad un certo punto tutto quanto è cambiato, e sarebbe accaduto con Parmenide (più o meno).

A partire dalla Grecia del mitico quinto secolo avanti Cristo, un gruppo di pensatori avrebbe posto le basi per il dominio della natura, prefigurando il cosmo come una continua lotta consumatasi tra l’essere e il non essere. L’uomo, ormai, non vede più l’origine mitica delle cose, ma le vede come nate dal nulla, pervenute nel mondo, e poi risospinte nel nulla.

La funzione della filosofia è stata, quindi, quella di dare una spiegazione e una descrizione di questo stato di cose, o meglio: della visione di questo stato di cose.

Oggi, concepiamo il mondo come un continuo divenire, trasformarsi, moltiplicarsi delle cose e degli eventi, sempre mossi da una continua tensione tra il nulla dal quale vengono tratte e nel cui abisso vengono risospinte.

È bella come immagine, no? Rende l’idea.

Certo, fa specie conciliare Parmenide con questa idea del divenire e del molteplice, lui che invece era per il partito dell’immodificabilità, dell’immobilità e dell’uguaglianza dell’essere a sé stesso.

Questo immobilismo, però, non può essere accettato neanche da Severino, che all’eleate contesta di non dare una spiegazione coerente del rapporto tra la vita e la morte, tra le idee e la materia, considerando una mera illusione le prime e una necessaria identità le seconde.

Però anche a Elea, con questa storia dell’essere e del non essere si erano complicati la vita, e, in qualche modo avevano tracciato uno schema che dura fino ad oggi (quello dell’abisso del nulla dal quale le cose traggono vita e poi vengono risospinte).

In effetti, come visione della struttura del mondo, ci potrebbe anche stare: veniamo dal nulla e al nulla torneremo. Sembra efficace come immagine. O, no?

No. Perchè se così stanno le cose – ed effettivamente è difficile trovare cosmologie che da questo schema si sottraggano- allora siamo in piena follia.

Parlare di nulla, di niente, di non essere è semplicemente una roba da pazzi.

Perchè è da folli concepire il nulla come un luogo dal quale le cose provengano e dove le cose siano destinate a finire, e immaginare una forza proveniente da questo luogo che attragga le cose a sé.

È assurdo concepire il nulla come un luogo e come una forza, perché significa ammettere che il nulla sarebbe già qualcosa, e smetterebbe di essere nulla. Ma questo è inaccettabile, perché come abbiamo detto: di qualcosa possiamo dire di tutto, ma non che arrivi ad essere il contrario di ciò che è.

Questi pensieri mi fanno tanto tristo e pio.

Il nulla si prefigurerebbe, secondo questa meccanica, come uno spettatore del mondo, e come un creatore di cose, che poi finiscono nel mondo.

Certo, questo schema ontologico è necessario ai nostri tempi, e assecondare questa necessità è stato il compito della filosofia, perchè solo attraverso questo schema l’Occidente ha potuto giustificare il proprio dominio, predominio, stradominio sulle cose. Solo ammettendo la possibilità di trasformare le cose le possiamo trasformare davvero.

E per trasformarle avremmo costruito questa metafisica del nulla e dell’essere.

Ma è un ragionamento completamente folle: perchè considera il nulla come qualcosa, e non come nulla.

Da questo punto di vista Parmenide aveva tracciato la strada, portando una lezione che Severino brandisce come un martello norreno a sostegno delle proprie tesi: l’impossibilità.

Corollario dell’impossibilità è poi la coerenza: se un ragionamento vuole dirsi onesto, quindi filosofico, quindi razionale non potrà che essere coerente. Cioè costruito attraverso premesse che siano coerenti con i passaggi successivi e poi con le conclusioni.

E la coerenza è data dal fatto che una proposizione sia legata ad un altra attraverso concetti che possano stare insieme, cioè attraverso enunciati che evitino di esprimere allo stesso tempo un concetto ed il suo contrario.

Con questo armamentario possiamo distruggere la civilità.

Tutto nasce da questa apparentemente banale osservazione: se qualcosa è, allora è impossibile che possa essere il suo contrario; specularmente, se qualcosa non è, è impossibile che possa allo stesso tempo essere.

Da questo nostro perverso rapporto col nulla deriva la follia dell’Occidente.

Pensate al mondo giuridico, che intorno a questa follia del nulla e della nullità ha creato un regime.

La legge ha elaborato la categoria del cosiddetto atto nullo, che, a pensarci bene, è anch’essa una contraddizione, un raccordo di cose impossibili e opposte, e quindi una follia razionale.

Se un atto è stato compiuto, massime se è stato trascritto, com’è possibile che possa essere al contempo nullo?

Eppure, il diritto non conosce soltanto la nullità, ma addirittura le nullità.

Nullità assolute, nullità relative, nullità a regime intermedio (proprio per non farsi mancare niente), nullità generali, nullità di protezione. Nullità che possono essere rilevate direttamente dal giudice (in quanto nullità; il che a pensarci bene è davvero il colmo dell’aberrazione), e nullità che, bontà loro, non possono essere rilevate se raggiungono lo scopo (quindi, forse, così nulle non erano). Sono state, poi, create ulteriori nozioni nichiliste, ancor più estreme delle nullità, e cioè le categorie degli atti inesistenti, per tenerli distinti da quelli propriamente nulli. Come dire, ci possono essere non solo degli atti nulli (che però, abbiamo visto chepoi tanto nulli non sono, anzi potrebbero persino essere sanati), ma allo stesso tempo ci sono anche degli atti inesistenti, cioè molto più nulli di quelli nulli.

A pensarci bene, però, la nozione di inesistenza di un atto è ancor più delirante rispetto a quella di nullità, è quasi solipsismo psicotico: rifiuto di riconoscere una cosa come reale dopo averne accettato la realtà.

Perchè solo una mente malata può partorire l’ircocervo di un atto che allo stesso tempo esiste (perchè è atto) e non esiste (perchè è atto inesistente).

Forse anche il diritto, come la religione, può essere letto come un capitolo particolare dell’enciclopedia della letteratura fantastica. Sembra di trovarsi in un quadro di Escher, la mano che si cancella da sola, o la papera-cigno.

Il diritto sembra particolarmente affezionato al nulla e alle nullità, e tutta questa tassonomia di atti nulli e di rilievi sugli atti nulli, senza voler parlare, poi, delle ancor più gesuitiche distinzioni tra atti annullabili e atti nulli, e quindi sulla distinzione bizantina tra nullità e annullabilità. Tra l’altro è un nulla in continuo divenire, atti che ieri erano solo parzialmente nulli, o nulli solo a determinate condizioni ed entro determinate scansioni temporali (magari entro il primo grado di giudizio) nel tempo hanno acquisito una consistenza ben più grave, e sono diventate nullità assolute e insanabili (talvolta, neanche raggiungendo lo scopo, quando alla follia si aggiunge il sadismo). Si può certamente affermare che la passione giuridica per le nullità è pari solo a quella- del tutto speculare – che prova la matematica per gli infiniti (e direi, Cantor docet); come gli infiniti, anche le nullità possono essere raggruppate, classificate, riconosciute e utilizzate per compiere operazioni.

Tornando alle nullità del diritto: purtroppo qui non stiamo parlando di entità platoniche, o di nozioni che si consumano nello spazio logico di un ragionamento metafisico (Wittgenstein, ti prego, batti un colpo!) ma di ragionamenti intorno a categorie di concetti (che per dare un tono, i giuristi chiamano istituti) da cui dipendono conseguenze gravi per gli uomini, e non soltanto per i teoremi.

Un giudice che consideri nulla una prova prodotta in giudizio può condannarmi a pagare fior di quattrini, oppure può condannarmi al carcere, magari a vita.

E hai voglia dirgli che, invece, quella prova non poteva mai essere considerata nulla, perchè il fatto stesso che fosse stata prodotta la renderebbe esistente e che, invece, considerarla presente ma nulla – cioè allo stesso tempo ritenerla qualcosa e il suo contrario – è un ragionamento completamente folle.

Folle, folle, folle!

Elli è bugiardo, e padre di menzogna…

Certo, qualcuno mi dirà: ma quella non è una vera e propria nullità in senso metafisico, è semplicemente un espediente tassonomico per classificare un atto che non merita di trovare cittadinanza all’interno di un dominio, di un insieme, di un sistema.

E per questo ne viene espulso, ne viene risospinto fuori, viene ricacciato nell’abisso dell’irrilevante giuridico, del non essere legale.

Ma questo non ci risolve il problema: resta il fatto che ci troviamo di fronte ad un fatto, o ad un atto, o ad un entità che poteva allo stesso tempo essere e non essere, rilevare e non rilevare, esistere e non esistere a seconda dell’avvicendarsi di determinate contingenze pragmatiche; ma non v’era nulla di ontologicamente definito, né di teoreticamente coerente.

Insomma, siamo alle solite: affrontiamo problemi complicati con le parole sbagliate, e a questo modo di argomentare diamo nomi sempre diversi, una volta filosofia, un’altra giurisprudenza.

Se volessimo usare parole coerenti con i concetti, e concetti coerenti con la realtà (ah Wittgenstein, c’era davvero da perderci la ragione) dovremmo necessariamente rinunciare a parlare di nulla, e di nullità, e di inesistenza.

Altrimenti dovremmo rassegnarci al biasimo di chi, dal pulpito della ragione, bolli questi ragionamenti come follia.

Ci siamo intesi, allora.

Il papa forse è ateo, ma sicuramente lo è dio

E la dottrina cattolica, che c’azzecca?

Dixit, il cristianesimo è una religione atea, perchè ha accettato definitivamente la morte di dio.

E questo è avvenuto quando ha preteso di essere una religione razionale. Da quando ha accettato l’idea che il mondo possa essere modificato, e le cose possano essere dominate, magari con la giustificazione dell’ottemperanza a una legge, o per la finalizzazione ad uno scopo.

Ma le religione ammette placidamente l’idea del divenire del mondo, e del rapporto tra il nulla e l’essere.

Siamo, quindi, nella follia.

Ma siamo anche nell’ateismo.

La teologia dovrebbe affermare il valore assoluto e immutabile di determinati assunti, elementi, nozioni, concetti.

Ma a ben vedere, neanche il cattolicesimo lo fa, nè lo ha fatto mai.

Sin dalle sue origini la fede cattolica, la sua dottrina, la sua teodicea è sempre cambiata; c’è stato un tempo in cui gli eretici dovevano essere bruciati, poi si è detto che magari potevano semplicemente essere banditi, poi s’è deciso che era sufficiente venissero scomunicati, e poi ancora, a certe condizioni, potevano diventare alleati di governo, e infine – è la dottrina attuale-, sai, non è detta l’ultima parola, potrebbero addirittura andare in paradiso!

Se non c’è più nulla di immutabile, di definitivo, di stabile, di costante allora non c’è più dio (e tanto vale scriverlo con la minuscola), perchè tutte queste prerogative appartenevano soltanto a lui.

Il nostro è un mondo senza dio, senza morale, senza ontologie: dio è morto (Nietzsche, che ineffabile baffone).

Oggi, dice Severino, le religioni monoteiste sono coinvolte in conflitti di cui sono ispiratrici e vittime, e il terreno di scontro in cui si consuma questa guerra è il seguente: la volontà di servirsi della religione per interessi economici e la volontà di servirsi dell’economia per interessi religiosi.

Il marxismo ha professato sé stesso come realtà definitiva.

Ma se il mondo è divenire, creazione, annientamento delle cose e degli eventi, allora è impossibile che al di là o all’interno del mondo esista una qualsiasi realtà immutabile.

Il marxismo, quindi, professando l’immutabilità del socialismo era un teologia che tentava di servirsi dell’economia.

Ma lo è anche la democrazia, quando afferma l’immodificabilità e l’eternità dei principi della pace universale, e dei diritti dell’uomo.

E lo è anche il capitalismo, quando postula la definitività del profitto come unica spiegazione dei fenomeni umani, o come unica meta dell’azione.

Allo stesso tempo, invece, l’economia si serve della teologia per giustificare le proprie iniziative, il colonialismo è un intervento economico mascherato da esigenze di proselitismo, così come lo furono le crociate, e così come lo sono gli attuali conflitti scatenati sopratutto nel mondo islamico.

La religione è ridiventata uno dei tratti centrali dello stato politico ed economico del pianeta.

I cristiani, però, hanno avuto un gusto particolare nell’uccidere dio: il tomismo. E cioè lo hanno crocifisso per mezzo della dottrina che ha voluto a tutti i costi conciliare la predicazione neotestamentaria con la filosofia greca, senza rendersi conto che l’accettazione della seconda implicava la distruzione della prima.

E lo stesso papa, non l’attuale Bergoglio (sarebbe troppo facile), ma l’emerito Raztinger, a ben vedere non sarebbe altri che un relativista.

Il 9 giugno 2006 sul Corriere apparve un articolo di Severino che si chiamava “Quel relativista di Ratzinger” (che, immagino, fece poco piacere a Giuliano Ferrara) nel quale portava la decostruzione del suo pensiero a conclusioni strepitose.

Nonostante il mantra diffuso all’epoca della critica al “relativismo”, di cui il precedente pontefice di dichiarò alfiere, a ben vedere si trattava di un discorso che sguazzava a piene mani nei liquami di quella sozzura da cui si professava immondo.

State a sentire: definito nel modo più rigoroso, il relativismo è la negazione del concetto secondo cui la ragione possa conoscere in modo autonomo qualcosa di incontrovertibile (premessa).

La ragione umana non è per nulla autonoma e vive sempre in particolari contesti storici (parole del papa Ratzinger).

Ma dottrina di Ratzinger era per l’appunto quella che predicava la ragione umana come unico strumento attraverso il quale pervenire ad una conoscenza vera e certa di Dio (catechismo 1986, redatto dallo stesso Ratzinger).

Quindi, muovendosi nel cuore di un discorso che pretende di essere razionale, anche la razionale critica al relativismo si muove anch’essa nel pieno relativismo.

Spingendo ancora oltre il discorso, Severino arriva ad affermare (conviene citare anche la pagina, 29) “la morte di dio è figlia legittima del cristianesimo”.

Posso sommessamente fare una chiosa?

Come si può definire l’atteggiamento di un professore, proveniente da un’università cattolica, che in epoca di sdilinguente ubriacatura teocon, con il Vaticano in piena OPA sul stato italiano e il suo conglomerato accademico, abbia dichiarato apertis verbis questi punti di vista sul principale quotidiano nazionale?

Non so voi, ma io, francamente, lo chiamo coraggio.

Scusi posso ucciderla? Ma certo, mi fa un piacere

Abbiamo capito, quindi, com’è costruito il sistema di pensiero di Severino: scava sulle premesse, troverai incoerenze.

E pazienza che tra il materiale di risulta prodotto dai colpi di picozza affiorano relitti aberranti del nostro tempo.

È come un carotaggio su un pilone che sopra sabbia dove tutti si aspettavano cemento. Sgomento, terrore, panico.

Abbiamo detto che se il mondo è divenire, creazione e annientamento delle cose e degli eventi, allora è impossibile trovarvi spazio per dio, ed è quindi necessario liberarsi dell’illusione teologica.

Ed è proprio il carattere diveniente e molteplice del mondo a fargli assumere le sembianze di un agone senza fine, di una lotta senza quartiere, di un conflitto permanente tra forze alla disperata ricerca di supremazia, di potenza, intesa come volontà.

Il fanciullo sarò, tenero e antico / che sospirava al raggio delle stelle / che meditava Arturo e Federico…

Arturo, era Schopenhauer, il fanciullo Guido Gozzano.

La natura dell’uomo è trovarsi in conflitto con le altre forze e le altre volontà che esistono nel mondo; e questo è innegabile oltre ogni oleografia dell’esistente.

Non si tratta, però, di un’isolata volontà di sopravvienza, o di un’isolata volontà come alcune ingenue letture Schopenhaueriane tenderebbero a suggerire (e tra questi ingenui, devo dice, mi ci sono trovato spesso anch’io: la volontà, la volontà…ma quando mai: le volontà).

No. La volontà è data dal conflitto tra forze che vorrebbero la morte dopo aver dato la vita.

E quindi, anche se tu vuoi vivere, uccidendoti io mi adeguerei alla tua volontà, e le renderei giustizia (sono parole del nostro, peraltro, scritte peraltro senza alcuna prudenza condizionale, come ho fatto qui io: puro indicativo!)

Perché la tua natura è conflitto tra vita e morte, quindi uccidendoti asseconderei la tua natura.

Simpatico, no?

Vi assicuro che non ho parafrasato nulla (a parte il condizionale).

Essere destinato alla morte significa essere in lotta, e alla fine sopraffatto dalle altre forze e volontà che esistono nel mondo; tanto, visto che dovrai comunque morire: ti uccido.

Posso?

Prego, tanto dopo non potrò certo venire a lamentarmene.

Ribrezzo, rabbia, orrore.

Eppure l’equazione è: natura umana= conflitto, quindi: omicidio = conflitto, di tal che: omicidio = natura umana.

E sembrerebbe molto geometrica.

Certo, niente da dire, forse il calcolo torna; anzi, torna senz’altro. Severino avrà rivisto certamente i propri conti, a me le equazioni non venivano mai, ho sempre avuto problemi con le identità.

Sull’omicidio, però, non trovo molto coerente la conclusione.

Voglio dire: se la natura dell’uomo è il conflitto tra vita e morte, con l’omicidio il conflitto è finito, e quindi la volontà non trova adeguamento, ma fine, morte, conclusione, cessazione, annientamento, e…(ma sì, lo dico) annullamento.

Insomma, sarei d’accordo se la mia volontà fosse comunque quella di morire e basta, cioè nascere per diventare materiale inerte per sacrifici umani, come un maschio di mantide o di tarantola destinata necessariamente ad essere sbranata dopo un coito per la sopravvivenza della specie.

Ma io ho un’idea della mia vita (e francamente anche del sesso) piuttosto differente.

Ripeto, può starmi anche bene che la mia vita sia un conflitto che alla fine perderò, ma vorrei essere io a decidere, nei limiti del possibile, almeno di che morte morire.

Mi sto sforzando da una settimana, ma ancora non sono riuscito a trovare il modo per conciliare il conflitto con la fine del conflitto, e pensare che siano la stessa cosa.

E tutti questi sforzi stanno avendo un impatto terribile sulle lotte intestine che si muovono nelle viscere della mia coscienza profonda. È come entrare nella pancia del male, ma anche nel male della pancia.

Certo, se dici “l’assassinio non è un atto violento, ma un atto coerente alla natura umana”, pronunci una frase ad effetto, specialmente posta in questi termini; chi può negarlo. Dopo averla scritta sul Corsera o vieni arrestato, o diventi il filosofo più famoso d’Italia.

Però c’è un altro aspetto che riguarda il tema dell’omicidio che mi sembra molto più persuasivo, e valido.

Ed è proprio il tema della violenza.

Perché si dice che l’omicidio sia un atto di violenza?

Andiamoci piano con le parole dice Severino, (e se possibile, anche con le mani, dico io).

Essere parte di questo conflitto di volontà (di cui è costituito il mondo) significa dover necessariamente fare uso della forza. La forza della ragione, implica sempre la ragione della forza. È solo chi riesce a imporre la propria ragione a conquistarsela.

Per insapidire il concetto, il filosofo si richiama a Marx, nelle tesi su Feuerbach, in particolare nella seconda tesi (Io che scrivo di Severino, che scrive di Marx, che scrive di Feuerbach, che scrive della verità…non provateci a casa).

La verità, secondo questa matrioska intertestuale è “nella prassi”.

È nella realtà, cioè nella prassi, che l’uomo deve dimostrare la verità, il potere del suo pensiero.

Non è importante, anzi, forse non ha neanche molto senso nel nostro vecchio pazzo mondo guerreggiante capire chi abbia ragione, o dove stia la verità.

La verità è di chi la impone.

Tra Socrate e Trasimaco, aveva ragione Trasimaco quando (nella Repubblica di Platone) affermava che la giustizia è ancella del potere, e non viceversa, come incongruamente tentava di dimostrare il marito di Santippe.

La verità, quindi, non è altro che la capacità di prevalere sull’avversario.

No?

E allora ditemi: quale sarebbe la ragione del mondo d’oggi?

Nel 1979, cioè quando in Italia c’erano terroristi che sequestravano primi ministri, nonché movimenti, partiti e persino intellettuali che teorizzavano l’insurrezione eversiva, ed erano anche rappresentati in parlamento, ebbene Severino non aveva timore di sviluppare questa indocile tesi.

Perché la società oggi si schiera contro la violenza? A quale violenza allude la nostra società quando condanna la violenza? E che titolo ha per condannare la violenza, senza condannare allo stesso tempo anche sé stessa?

Una società violenta non può chiamare violenta una società.

Perché è evidente che, allora come ora, la matrice dell’Occidente sia sempre stato l’esercizio della forza, del predominio, della violenza.

Certo, oggi la proibizione di uccidere è una legge. Cioè un dovere, un’imposizione, una forza divenuta più forte della volontà di uccidere. Ma per millenni è accaduto il contrario.

La civiltà, attualmente, ricorda il nostro, è in condizione di avvertire che il cambiamento non è derivato dalla “verità” dei concetti di “dignità dell’uomo” e di “valore nella vita umana”, niente affatto. Il cambiamento è nato dalla circostanza che, mentre gli animali, i vegetali, e le miniere hanno continuato a lasciarsi sfruttare e distruggere dagli uomini, invece gruppi umani che non erano disposti a questo hanno finito col diventare, nei paesi civili, più forti dei gruppi umani da cui erano stati sfruttati e distrutti.

Ma tutto questo è ancora “esitante” (aggettivo suo, lo metto tra virgolette per ragioni di copyright).

Basti pensare che i cosiddetti diritti universali vengono continuamente posti in crisi, o derogati, o negoziati a seconda di molteplici ricorrenze e contingenze storiche.

Basta una pandemia, e non sei più libero neanche di uscire di casa (il che può avere senso), o di bere una birra dopo le sei di sera (e ne ha molto meno), e di assentarti dal lavoro dopo un tampone positivo nell’attesa del tampone di conferma fatto dall’azienda sanitaria pubblica, che di solito viene fatto dopo molti giorni di inspiegabile attesa, incentivando pubblicamente la diffusione del contagio (il che non ha davvero alcun senso).

Non c’è nessuna sorte progressiva.

Nella civiltà contemporanea, la condanna della violenza è dissonante, insincera, ipocrita, illegittima.

Fermiamoci col dissonante.

Non è dissonante solo in quanto è “la voce che ricorda alla violenza condannata di essere, ancora, più debole della violenza in cui la civiltà condannante esiste”. Ma perché finge che la violenza sia un corpo estraneo alla società.

Perché ad ogni fatto di cronaca nera, arrivano paludati opinionisti a tracciarsi le vesti dicendo che la violenza non dovrebbe esserci? Hanno davvero ragione loro, si chiede Severino?

La violenza c’è da quando l’uomo si trova sulla terra. E allora, perchè mai all’uomo si dovrebbe chiedere di non fare qualcosa di cui è capace, e che ha sempre fatto?

Certo, abbiamo le leggi, che stabiliscono che la violenza sia bandita, e stabiliscono pene per queste trasgressioni.

Ma la legge non è altro che una imposizione, un tentativo di imporre violenza.

Lo stato ha stabilito il monopolio a suo favore della violenza, cioè della forza, ivi compreso anche la forza armata. Ma presupporre la forza armata, regolamentare l’uso della violenza, stabilirne delle finalità, non significa abrogare o bandire o estraniare la violenza dalla nostra società.

Eppoi.

Una legge che imponga la nonviolenza non riuscirebbe mai davvero a fare a meno dell’uso della forza, cioè della violenza per potersi imporre. E inoltre non offrirebbe nessuna garanzia circa il fatto che la violenza possa davvero essere debellata una volta per tutte dalla storia dell’umanità.

O vogliamo forse fingere davvero che non sia così?

Spostare il problema dalla realtà alla norma, immaginare che sia la prima che debba adeguarsi alla seconda (e in effetti, è quello che si dice in ogni tribunale, e in ogni parlamento) non risolve il problema.

Manco per niente!

Immaginare un essere che possa essere condizionato dal dover essere, o addirittura conformato al secondo, è solo un’illusione, pia se vogliamo, ma sempre illusione rimane.

Perché qualsiasi dover essere che si possa immaginare, o strutturare, non riuscirà mai a garantirci che l’essere possa esservi conforme.

Neanche il dio cristiano dà queste garanzie.

La giustizia divina non prende neanche in considerazione l’ipotesi.

Anzi, getta la spugna, spingendo il suo intervento dalla prevenzione alla repressione. Afferma, infatti, di garantire punizioni per ogni violenza (ma solo post mortem, e alla fine del mondo, o del tempo, insomma molto più in là. C’è tempo, signora mia). Ma la legge divina si guarda bene dal promettere che la colpa e la violenza siano più reali. Dio non può impedire che la violenza accaduta non sia accaduta.

Quindi, non venite a indignarvi dopo un gesto di violenza, apostrofandolo come antisociale, o disumano, o addirittura meravigliandovi della sua esistenza.

Se qualcuno fa realmente quello che vuole, perché dovremmo chiamare “violenza” la sua volontà? Perché egli dovrebbe fare altro da quello che fa? Egli ha fatto che ha fatto perché poteva farlo, e l’ha fatto. Dove sta la violenza? Nell’aver trasgredito una violenza altrui, nell’essersi dimostrato più forte della violenza che voleva che egli non usasse violenza, o nel fatto di aver usato violenza?

E quindi, non venite a parlare di violenza a Severino quando qualcuno commette un omicidio.

La vera violenza da condannare non è questa.

La vera violenza, la violenza irrazionale, è altra.

È nella volontà che vuole l’impossibile: quella è la violenza.

Una violenza che vuole il possibile, ossia cioè che essa è capace di trasformare in realtà, non è violenza, per quanto atroce sia ciò che vuole rappresentare, e quanto crudele sia quello che ottiene.

La vera violenza è la follia che vuole l’impossibile.

La violenza è la predicazione di valori immutabili e assoluti, in un mondo dove ogni immutabilità è bandita.

La violenza è volere l’impossibile.

La vera violenza è quindi la nonviolenza (bella questa, no? E chi se l’aspettava!).

Perché la violenza non appartiene alla patologia, ma alla fisiologia del sistema democratico-capitalistico in cui viviamo.

Ed ecco il punto: se vuole essere coerente con le proprie premesse l’Occidente deve riconoscere la necessità di condannare senza appello il sogno della pace universale, posto che “pace” significhi l’assenza di una violenza vincente. Ma spesso, dice Severino, l’Occidente si spaventa della propria coerenza, la trattiene nell’inconscio, invoca la pace.

Peace!

Democrazia e il capitalismo hanno già perso

Se avete letto, con la dovuta distrazione, tutto quanto scritto fin ora, quanto segue apparirà chiaro, e persino inevitabile.In questo perenne conflitto di forze di volontà e di volontà della forza che è il mondo, chi ha il potere lo mantiene. Con la forza, appunto.

Questo, secondo Severino non è neanche una tesi, o un principio, o un asserto.

No, questa è una evidenza. (Nozione pericolosa, però. L’evidenza nasconde sempre anche quello che non si può vedere: se non ci fosse l’invisibile non potrebbe esserci l’evidenza. La filosofia è un accumulo di invisibilità, e non di evidenze, quindi. Ma per il momento lasciamogliela).

Dicevamo, la democrazia non può combattere democraticamente i propri nemici, perché l’esito di un combattimento non è deciso dalla volontà della maggioranza, ma dalla volontà del più forte.

Il predicato della democrazia è la solidarietà, quello del capitalismo è l’efficienza.

Ma la democrazia non può essere efficiente, a meno di non sacrificare la solidarietà, cioè il condizionamento della società alla forza dei valori illuministici e borghesi nati dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo, e, quindi, dalla rivoluzione francese.

D’altro canto, il capitalismo non può essere solidale, perché rinuncerebbe al proprio predicato, cioè alla propria natura, alla propria volontà, che è quella di essere efficiente.

Peraltro, il profitto cresce dove c’è il rischio; mentre lo stato non può correre rischi.

E in questa lotta, nella scelta dell’armamentario che ciascuno di questi contendenti adotta per affrontare l’altro, ecco già scorgersi il crepuscolo della sconfitta di entrambi.

Capitalismo e democrazia hanno perso, o comunque sono destinati a perdere perché i loro scopi sono stati sostituiti dai loro mezzi.

Ogni mezzo tende a diventare lo scopo; a questa dinamica diamo il nome di tecnica.

È la tecnica la vera vincitrice.

La dimostrazione più plastica è stato il tramonto del mondo comunista: lì, i mezzi per il raggiungimento della società marxista ne sono diventati lo scopo; l’obiettivo delle infrastrutture politiche dei paesi socialisti è stato in primo luogo quello di proteggere se stesse, e non la creazione di una società egualitaria.

L’idea dello stato che si estinguesse da solo ha dimostrato la propria fallacia: e la storia degli stati comunisti è stata la storia di apparati che si sono via via sempre più ingigantiti, piuttosto che estinguersi, o lavorare alla propria estinzione. Sono esplosi magari, non si sono disidratati.

È in questo perverso rapporto tra mezzi e fini che si gioca la sconfitta delle ideologie, dei progetti, degli scontri attualmente in atto tra le varie forze e le varie volontà in conflitto nel mondo.

La democrazia ha conosciuto una progressiva metamorfosi dove tutte le strutture concepite come mezzo hanno finito per diventare esse stesse lo scopo.

Interessante la lettura del nostro che val la pena riprendere con le sue stesse parole.

La democrazia è il grande mezzo che si è rivelato insostituibile per realizzare gli scopi, tra loro contrastanti, che la gente si propone. Ognuno di questi scopi dice: “purchè io sia realizzato, adottiamo pure la democrazia”. Nelle democrazie occidentali sta invece prendendo piede l’atteggiamento che parla in quest’altro modo: “purché la democrazia sia realizzata e sopravviva, si voti pure per qualsiasi partito che assicuri tale sopravvivenza”. Nel primo caso la democrazia è il mezzo; nel secondo caso diventa lo scopo, e le diverse posizioni politiche sono ridotte a mezzo. Essa sono quindi destinate, come ogni altro mezzo, a logorarsi.

Ora, i politici tendono oggi a identificare la loro attività con la democrazia. Tendono cioè – ecco il loro abbaglio – a confondere il rapporto tra la loro attività e gli scopi che essa si prefigge, col rapporto tra democrazia e i contrastanti scopi politici che intendono servirsi di essa come mezzo. La democrazia sta diventando lo scopo dei valori politici, ma i politici si illudono che sia la loro attività, che ha come scopo quei valori, a dover diventare lo scopo della vita sociale. Un sogno. E i mass media lo prendono sul serio….ma la durezza delle cose farà uscire dai sogni.

Rieccoci.

La tecnica, nozione cara ad Heidegger, è vista nella scia di Nietzsche, che a sua volta la apprese da Schopenhauer, e coincide con la volontà (io che leggo Severino, che legge Heiddeger, che legge Nietzsche, che legge Schopenhauer).

Oltre ad Arturo e Federico, oggi Gozzano avrebbe aggiunto anche Martino e Severino (per cognome, ma giusto per far rima).

Ma in altri contesti Severino ha anche affermato che la tecnica coincide con la filosofia.

Giusto per farci capire che non avevamo capito niente (pericolo sempre presente ogni volta che si legge un libro: dal tomo di gnoseologia, al romanzo giallo)

Ad ogni modo il paradiso della tecnica è il culmine verso il quale l’occidente sta portandosi, ed è il luogo che può soddisfare tutte le aspirazioni spirituali, filosofiche, religiose, umanistiche del nostro tempo.

Però il paradiso della tecnica è il culmine dell’estrema alienazione della verità.

È il culmine della follia.

Dio e uomo sono le prime forme in cui inizia a manifestarsi la tecnica, cioè la capacità di disporre mezzi in vista della produzione di scopi.

È questa l’essenza della tecnica.

Oggi, il mezzo meno logorato per raggiungere scopi è la matematica, è l’informatica, è l’algoritmo.

Ma domani, se si scoprisse che attraverso la preghiera si possano spostare le montagne, la tecnica impiegherebbe questa forma, e manderebbe al macero i calcoli, e avrebbe questo nuovo contenuto.

Perché avrebbe trovato un nuovo mezzo per raggiungere meglio il proprio scopo che è appunto trovare mezzi sempre più efficaci per raggiungere scopi, in un progresso asintotico verso l’infinito (o verso il nulla) in cui trova consistenza e manifestazione la volontà.

L’alternativa alla tecnica, da questo punto di vista, può essere soltanto l’accettazione dell’esistente, e non la sua continua forzatura a volerlo cambiare.

Perchè noi siamo eterni.

C’è un video di una decina di minuti pubblicato su youtube in cui Severino spiega l’Eterno Ritorno di Nietzsche.

Solo chi abbia letto con estrema disattenzione questo articolo potrà disattendervi.

Abbiamo chiarito che nel mondo mutevole e in perenne e metamorfico conflitto non c’è posto per l’eternità. L’immutabilità è l’unica cosa immutabile.

Eppure il mondo ha luogo nel tempo; e il tempo conosce il futuro (che è ignoto), il presente (del quale parleremo) e il passato.

Il passato è immutabile. Ma com’è possibile che lo sia? Questo contraddice la premessa evidente, e quindi non sindacabile, secondo cui non vi sarebbe nulla di immoto e immutabile.

E com’è possibile, allora uscire dalla contraddizione di dover ammettere l’immutabilità del passato in un mondo nel quale non c’è nulla di immutabile? Sarebbe un voler rendere possibile qualcosa di impossibile, sarebbe una violenza, sarebbe una follia.

Come uscirne, allora?

Attraverso questo espediente: il passato non può essere immutabile, irripetibile, immoto.

Tornerà, e poi ritornerà, e poi ritornerà ancora. Sempre, e per sempre. Perché il mondo non ammette stabilità, non ammette solidità, non ammette dio.

Diciamo che questa non è affatto una evidenza. Ma è una tesi, articolata dopo una premessa, attraverso un ragionamento strettamente ancorato ad una personalissima rilettura del principio di non contraddizione.

Cioè una ragione che impone la coerenza con le proprie premesse, e attraverso questa forma di coerenza costruisce le proprie asserzioni.

Una ragione che vuole spiegare con questo metro il mondo, senza chiamarlo mondo, senza chiamarsi ragione, senza pretendere di essere contraddittoria.

Un pensiero che deride la ragione aristotelica ma che pretende di essere più aristotelica di Aristotele.

Perché parlare di violenza dell’impossibile, ricondurre alle premesse, abbattere le fondamenta dalle fondamenta, presuppone un assunto logico, quantomeno una conseguenzialità nei discorsi.

Che in Severino è fortissima, ma non vuol ammettere di esserlo.

Ecco cosa dice del principio di non contraddizione: è un principio contraddittorio. Lungi dall’essere una pretesa smodata della ragione umana, è tragicamente modesto, arrendevole e disperato. Perchè ammette l’esistenza del nulla, che invece è il fumo negli occhi della razionalità severiniana.

Che però, anch’essa (sì, anch’essa!) è pur sempre destinata a contraddirsi, a trovare un punto di frattura.

Come potrebbe altrimenti.

Per quanto consolatoria, la sua filosofia postula assunti difficili da accettare.

A suo avviso, infatti, tutto il nostro presente sarebbe eterno. Non esisterebbe un passato, e un futuro ma solo un eterno presente. Questo è l’essere.

Ogni istante sta, è, vive. Ed è l’unica cosa che c’è. Tutto il resto non c’è. O perché è futuro che non è ancora, o perché è passato e quindi non sarà più (per quanto potrebbe tornare).

Tutto ciò che esiste è il presente, che non può mai essere alterato, perché è appunto eterno.

E noi siamo eterni, perché viviamo nell’eternità del presente.

Noi. Eterni.

Ci credete?

Vi vedete?

Quindi Severino non è mai morto?

Certo, chi crede che la scrittura sia un mondo per rendere sempre attuale il linguaggio, sa anche che il linguaggio è un modo per rendere presente un’assenza; quindi eterno un pensiero.

Da questo punto di vista Severino rimarrà eterno.

Però Severino è morto.

Come la mettiamo? Come conciliamo l’eternità con la morte?

È solo questione di termini: basta intendere per eternità qualcosa di diverso dal semplice contrario della transitorietà, e per morte qualcosa di diverso dall’assenza della vita, e allora possiamo fare quello che vogliamo.

Altrimenti ritorna l’impossibile, ritorna la violenza, ritorna la follia.

Da dove viene il Severinismo?

Però il pensiero di Severino non mi è parso un pensiero folle.

Dovrei forse preoccuparmene?

Eppure devo dire che non l’ho trovato così fumoso e delirante come spesso da più parti viene descritto (e specie dalle parti di alcune facoltà di filosofia).

Attraverso questi scritti è possibile scorgerne i pregi, e i limiti.

E i primi sono molto più evidenti nella parte destruens, e i secondi nelle conclusioni.

Insomma, a voler arrivare al nocciolo duro e puro del pensiero razionale si fa sempre la fine chi voglia fare il puro e trovi sempre qualcuno più puro che lo epuri, o qualcuno più duro che non lo adori.

Perché il problema di ogni ragionamento è sempre la scelta delle premesse (questa volta, mi pare che sia addirittura di Hegel).

Il nostro filosofo demolisce alcune costruzioni del pensiero occidentale bombardando l’incoerenza dei suoi piani superiori rispetto alle premesse.

Ma sceglie lui a quale livello individuare quelle premesse.

Severino, una volta individuate delle fondamenta ragionevoli, distrugge il palazzo e riparte da quelle fondamenta a costruirne uno nuovo.

Ma anche quel nuovo palazzo che costruisce è pur sempre un palazzo, cioè si regge su fondamenta che possono essere non meno minabili di quelle sulle quali è stato edificato.

Non c’è limite alla decostruzione delle premesse, se non nell’attività decostruittiva stessa, come riconosceva lo stesso Derrida (detentore del brevetto, dice).

Anche le conclusioni di Severino possono essere smontate, e con lo stesso sistema: perché incoerenti con altre premesse, presupposte a quelle che egli aveva posto.

Non ci credete?

Pensiamoci.

La premessa che la realtà sia conflitto costante e che l’unico elemento immutabile sia l’immutabilità non è forse un concetto contraddittorio? Anzi, autocontraddittorio?

Facciamo finta che non lo sia, la successiva costruzione realizzata su questo vespaio è che ogni ragionamento deve presupporre che non possa esistere l’impossibile. E che l’impossibile sia dato dal porre che qualcosa possa essere anche il suo contrario. E che quindi tutto questo vada bandito (sono gli assiomi euclidei della geometria severiniana).

Ebbene, perché questi assunti dovrebbero essere evidenti e non possono invece essere posti in discussione?

Chi lo dice che la contraddizione non esiste in natura? Chi dice che qualcosa non possa essere allo stesso tempo sé stessa e il suo contrario?

Chi dice che la follia non esista?

Anzi, chi può dire davvero esistente, da qualche parte al di fuori di un circuito integrato, la razionalità?

…scioglietemi quel nodo, che qui ha ‘inviluppata mia sentenza.

Chi può davvero dire quale sia la differenza tra un fine e un mezzo, e quando il mezzo diventi fine del suo fine e questi mezzo del suo mezzo, o di un altro mezzo? Quante volte la Grecia è capta e quante altre volte invece il ferum victorem coepit ?

Il bombo non potrebbe volare, eppure vola.

Le onde luminose non potrebbero essere fonti di sostentamento perché non hanno consistenza corporale, eppure le piante se ne cibano.

Il mondo ha solo una quarta dimensione proiettata verso il futuro, l’unica direzione della termodinamica è il futuro, eppure ci sono elementi di materia che riescono tranquillamente ad andare indietro nel tempo (citofonare positroni).

La realtà dell’essere dovrebbe essere tutto quello che possiamo conoscere, e trasformare, eppure secondo le recenti equazioni della meccanica quantistica, la realtà non dovrebbe esistere, si può solo fare una previsione percentuale sulla sua possibilità di trovarsi in qualche posto per qualcuno in qualche modo (citofonate Helgoland. Se non risponde provate a chiamare casa Pierce).

Di contraddizioni, più o meno apparenti, non è mai morto nessuno. Anzi, uno nessuno e centomila.

Nel momento in cui affermi un caposaldo, ecco aprirsi il rischio che possa rovesciartisi in testa.

L’eterno ritorno, non presuppone comunque un’eternità, e quindi una contraddizione con l’assunto dell’immutabilità dell’immutabile? Il dio morto non verrebbe resuscitato dal suo abisso?

E questo non significa dire che qualcosa è allo stesso tempo anche l’opposto di quello che è?

Dire che la nostra angosciosa e sgomentevole persistenza nel conflitto eterno è invece “gioia” (assunto al quale, però, vengono dedicati pochi passaggi nel saggio), non è un’affermazione violenta, impossibile, folle, secondo i suoi stessi parametri?

Ecco, leggendo avidamente i saggi di Severino mi veniva in mente l’effetto di fulmineo straniamento che provai leggendo La nascita della tragedia e quelle terribili intemerate che il tedesco muoveva all’indirizzo di Socrate.

Il fulcro della sua censura era l’accusa di aver distrutto la tragedia (che per Nietzsche era bene) attraverso la dialettica (che evidentemente era male).Solo recuperando la tragedia, lo spirito della tragedia greca, della conciliazione tra l’elemento apollineo e quello dionisiaco, è possibile giustificare l’esistenza e il mondo.

Solo l’intuizione estetica, lo spirito della tragedia che nel V secolo a.c. fu presso i greci, e che secondo lui, a fine ottocento presso i tedeschi, insomma solo recuperando quello spirito avremmo curato le ferite del mondo.

Invece la ragione socratica sarebbe la follia, la follia di asserire la fede incrollabile nel pensiero, che attraverso il filo conduttore della causalità raggiunga i più profondi abissi dell’essere.

Fermi tutti.

Questo, però, è un ragionamento. È un pensiero. Sono ragionamenti tenuti insieme da fili di causalità. È dialettica.

Ecco: Nietzsche diceva di aborrire la dialettica, ma la faceva. Dava precedenza all’estetica rispetto al ragionamento, ma ragionava. Asseriva che solo l’arte fosse in grado di squarciare il velo di Maia, ma lui non era un artista, e non squarciava veli attraverso esperimenti artistici, ma ebbe il cuore squarciato da una malafemmena e da un Giuda. Insomma, Nietzsche predicava bene e razzolava male, oppure razzolava male e predicava bene (fate voi). Si esprimeva attraverso un rigoroso e conseguenziale filo di pensieri, e non di immagini. Insomma, non si capiva perché Socrate sarebbe stato da esecrare per aver creato la follia della dialettica, mentre egli stesso per affrontarlo usava espedienti dialettici, cioè combatteva il nemico con le sue stesse armi. Anzi, sceglieva di schierarsi e arruolarsi nello stesso esercito che invece diceva di voler combattere.

Predicava la dialettica come male, eppure era egli stesso sommamente dialettico.

Contestava Socrate per aver coniato questa pratica, eppure egli stesso l’adoprava al massimo grado.

Era talmente dialettico da non essere dialettico? O la tragedia della mia tragedia diventa il mio pensiero? L’intuizione della mia intuizione il mio ragionamento?

Nietzsche, in fondo, era un filosofo, e non tragediografo. E non era neanche Wagner.

Però Nietzsche è un riferimento importante per comprendere Severino.

La particolare tecnica (espressione che qui uso in senso neutro. O forse no?) utilizzata dal nostro per arrivare alle sue sconcertanti conclusioni ha molti elementi di analogia con quella usata dal baffone più controverso della storia della filosofia.

Il suo fondamentalismo nichilista con cui tornava alle premesse per distruggere le costruzioni apparentemente più solide, era un po’ la cifra di tanti suoi discorsi.

Penso a I seguaci della teoria della libera volontà possono punire? Un breve capitolo in cui Nietzsche dimostra come l’applicazione della pena si dimostri problematica, per non dire contraddittoria, nel momento in cui si introduca nel discorso giudiziario l’elemento della razionalità dei moventi.

Vale la pena ripercorrerne lo schema.

Si diceva (e si dice tutt’ora!): la sanzione penale non può essere applicata ad un soggetto privo della capacità di intendere e volere, cioè le azioni prive di ragione non possono trovare castigo.

Se ci troviamo di fronte ad un uomo che ha smarrito il senno, che non sia capace di distinguere il bene dal male, non possiamo punire: perché mancherebbe il presupposto per ritenere quest’uomo responsabile: la volontarietà, cioè la presenza della ragione nelle proprie azioni.

Però cosa succede quando c’è qualcuno che razionalmente, pur conoscendo il bene e il male, decida per il male?

Lo condanniamo, certo.

Però ci troviamo di fronte al problema che ci sia stato un momento in cui un individuo dotato di ragione abbia deciso di privarsene, per agire per il male. Ma potrà averlo fatto solo irrazionalmente, visto che, se la ragione gli avesse fatto sempre da guida avrebbe scelto il bene.

Torniamo al problema di prima: vorrà dire che l’azione è stata commessa comunque senza ragione, quindi il reo malvagio non potrebbe essere punito, alla stessa stregua del reo pazzo.

E questo perché, altrimenti, dovremmo ammettere che il bene possa essere meno attraente del male per la nostra ragione: ma questo sarebbe contraddittorio, il bene è la ragione, e la ragione vuole il bene.

E neanche utilizzando l’invenzione del libero arbitrio facciamo molti passi avanti.

Secondo quest’altra costruzione l’uomo che commetta il male non l’avrebbe fatto con deliberazione; ma potendo scegliere tra bene e male avrebbe agito senza scegliere, l’azione sarebbe nata come per miracolo, o per caso, o per inerzia, dal nulla: questo sarebbe l’arbitrio.

Ma siamo di nuovo al punto di prima: dire arbitrio significa ipotizzare uno spazio logico nel quale la ragione, la ragionevolezza, il raziocinio siano scomparsi, per dare spazio all’arbitrio. Ma se non c’è ragione nell’azione, allora non può esserci neanche punizione.

Come la metti la metti, pretendere di punire soltanto chi non sia pazzo, significa non poter punire nessuno.

Almeno questo emerge dall’insuperabile discorso Nietzschiano.

Però, poi, in Tribunale si continua a condannare, e questa difesa che magari può fare molta strada nelle aule delle facoltà di filosofia, non pare trovi molti assertori tra i giudici.

Però, attenzione, non è detto che abbiano ragione questi ultimi.

Certo, diritto e ragione sono sinonimi, ma lo sono soltanto nel mondo del diritto (scrivere alla fine di una lettere: “riservo ogni diritto e ogni ragione”, significa ripetere due volte la stessa cosa.)

Anche questo è un punto controverso del pensiero Severiniano; la ragione e la verità esistono, anche a prescindere dalla forza.

Solo che di questo ha parlato poco, in questi articoli.

Certo, qualcuno dirà che una lettura così estemporanea del complesso pensiero di Severino sia abominevole, sia inadeguata, sia riduttiva, sia addirittura offensiva.

Per comprenderne bene le dinamiche qualcuno dovrebbe essere quantomeno laureato in filosofia teoretica, aver seguito i suoi corsi, aver scorso (non dico studiato) le migliaia e migliaia di pagine nelle quali constavano i suoi scritti.

Troppo comodo, sbrigativo, sbagliato pensare di farsene un’idea semplicemente leggendo gli articoli che scriveva sul Corriere della Sera.

Sarà.

Però la lettura di questi articoli l’ho trovata quantomai lineare, sobria, essenziale, godibile, piacevole, leggera, a tratti persino spassosa.

Dico, se qualcuno non voleva che i non-addetti-ai-lavori-del-pensiero-metafisico si facessero un’idea della sua metafisica attraverso rudimentali articoli di giornale, di grazia, per quale altra ragione li avrebbe scritti?

E quindi, no, non rinuncio all’idea di farmi un’opinione su quanto ho letto da questi articoli di Severino.

Perché in queste pagine ho trovato un uomo che scriveva per farsi capire, pronunciava parole devastanti e le articolava perché voleva che fossero comprese anche da chi fosse sprovvisto di mezzi per approcciare alle sue ponderose monografie.

Erano rivolte a me, quelle parole.

E se le ho fraintese perché sprovvisto di strumenti, bè, il problema non era il mio, ma semmai di chi le aveva usate verso di me.

Però non mi pare di averle fraintese.

È piacevole e interessante la lettura di un filosofo che esprima i propri punti di vista senza limitarsi a saltellare tra le note a piè di pagina di affermazioni altrui, cui si aggrappi per fare da mosca nocchiera e poi magari gettarsi nel solito cliché “siamo nani sulle spalle dei giganti” (piuttosto, direi, nani e basta).

Ed è molto bello scoprire un uomo che aveva il coraggio di sostenere punti di vista, senza utilizzare l’immunità dell’incomprensibilità, ma esponendosi al rischio di un confronto con tutti.

E quindi anche al rischio che i suoi pensieri possano fare anche questa fine.

Cioè che i suoi mezzi diventassero fini per altri mezzi.

In questo caso i miei.

E ‘sti mezzi!

0 commenti